«BUT NOT FOR ME (BILLIE HOLIDAY)

Desistir do rosto, dos propósitos, das

palavras. Há sílabas assim.

Com a vergonha do afeto

emprestada ao desalinho das mesas.

Por ali, encenando a imobilidade,

a rudeza de haver dor.

Eu sei que não virás.

Bebo por ti, sem ti, contra ti,

com o coração no bengaleiro

a fingir que não, não faz diferença.

E o pior é que até faz,

por muito que ninguém o saiba.»

[Sic] (2007), Manuel de Freitas

Que história(s) encerra(m) um corpo? E que corpos são precisos para contar certas histórias? São questões que transcrevem uma consciência e (ou?) sensibilidade que rasga a peleícula de todo cinema de Chantal Akerman. E sim, importa aqui a pele, mesmo que mutilada, pois Portrait d’une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles (1994) não é senão fisiologia humana: é sangue a correr nas veias, são corpos-histórias que percorrem a cidade, discursos vários, o paradoxo do desejo bombeado por órgãos vitais em falência. Justamente por isso, é o retrato de uma jovem rapariga. O artigo é indefinido porque o sangue pulsa similar em todas as veias. No título, pronuncia-se e prenuncia-se a universalidade de sentires e experiências individuais que o filme ensaiará. O cinema abre-se à humanidade.

«This is a man’s world»1. Akerman sabe-o, Michèle eventualmente o saberá. Talvez por compreendê-lo, Chantal Akerman escolhe, insiste no corpo cinematográfico: aquele que nos expulsa da cama, que nos obriga a levantar2. O retrato a que a cineasta se propõe reclama reação, ação, movimento: em síntese, “e-moção”. A sua legibilidade está ancorada a um jogo entre espectador e cineasta, à nossa disponibilidade para responder à provocação de um cinema estruturalista, isto é, para esculpir, (des)arrumando, a ordem fílmica. Akerman insiste, ainda, noutro corpo ou, em bom rigor, no rosto de Circé Lethem (Michèle). É um gesto emancipatório, explosivo como a curta-metragem que inaugura a sua carreira cinematográfica, Saute ma Ville (1986); é a reivindicação de um cinema feito por e de olhares femininos, tanto à frente como atrás da objetiva. Acresce a estes olhares o olhar da mulher (e quiçá do homem) diante do ecrã: um olhar que se pretende, no mínimo, incomodado com a contemplação da posição periférica a que a figura feminina é condenada, na tela e para lá dos seus limites.

Visto que jamais central e sempre relegada para segundo (e terceiro, quarto, quinto…) plano, a mulher é encerrada numa periferia não raras vezes sugestionada pela descentralização de Michèle no plano – é a inscrição de que esta sempre ficará para trás ou a insinuação de uma subjetividade em fuga (da escola, de casa, dos outros – por tudo o que representam; mas, sobretudo, de si mesma), que a câmara persistentemente persegue. Enquanto fronteira entre dois territórios distintos e, por conseguinte, limite incessantemente sulcado, essa periferia faz do feminino um lugar justo para consubstanciar uma série de pulsões antagónicas que se atravessam continuamente, vividas e vocalizadas, inclusive, pela protagonista: «Même quand je suis heureuse, je souffre» (0oh11m); «Une minute je sens quelque chose. La minute après le contraire.» (00h30m); « L’amour c’est le plus beau de tout, mais c’est le pire. Ça fait mal, c’est terrible.» (00h32m); « Je ne suis jamais triste. Je suis toujours gaie.» (00h48m). Estes sentires – sentiers (caminhos) múltiplos pelos quais envereda, convivem porque contingentes e passageiros, o que não os demite, contudo, da sua brutalidade. (BARTHES 1981: 30). Mais que a voz, todavia, são as micro expressões que transverberam nos planos fechados do rosto – os mais afetantes – que denunciam o coração aceso, os sentimentos e as convicções à flor da pele: flores legítimas, diria, sob constante ameaça de morte, que brotam de quem não sabe gerir ainda a arritmia (mas será que isso alguma vez efetivamente se aprende?); porém, nega ser e, sobretudo, parecer sujeito sintomático: «Je ne le montre jamais; plutôt crever» (00h12m).

O diagnóstico é inequívoco: a irregularidade do batimento cardíaco ameaça a vida do corpo, a sua longevidade. É preciso abandonar as copulativas, cindir, decidir: durar ou arder? Este drama dilacera o rosto da protagonista, está tatuado no seu corpo deambulante, nómada, de quem procura perpetuamente abreviar uma distância insuperável [«J’aimerais bien toujours me sentir proche. (…) C’est impossible.» (00h17m)]. O abismo entre Michèle e Danielle (Joëlle Marlier) é desenhado pelo balanço da objetiva: o movimento pendular da câmara na viagem destinada à festa (00h47m- 00h48m) é o primeiro passo de uma dança que inscreverá definitiva e irreversivelmente um espaço vazio entre ambas. A experiência de alteridade é pura: projetamos no semblante de Michèle uma qualquer afetividade – pressentimo-la, porque tudo tem a ver com a nossa própria vida –, construímos um vínculo emocional a partir de um exercício de montagem da cineasta (a escolha é também anterior ao ato de filmar) e nosso: quase um efeito Kuleshov sem que haja, no entanto, um corte de uma sequência para a outra. O gesto masculino que, em seguida, tomará Danielle – até as primeiras notas musicais de It’s a Man’s Man’s Man’s World são vertiginosas – subvertem a geometria bamba deste par numa triangulação que Michèle concomitantemente abomina e deseja (e incita) [«C’est toi qui l’attends.» (00h55m), como pressente Danielle relativamente ao rapaz que aguardaria a amiga].

A necessidade de recalcar o desejo amoroso – de privá-lo de arder – impele-a a fazer precisamente aquilo que rejeita para aquela que ama [«Tu n’as pas besoin de te sacrifier pour moi.» (00h46m)]. O sacrifício (do latim sacrificium, “ofício sagrado”) consuma-se na sua própria imolação. Esta performa um ato verdadeiramente religioso: é a condição que dolorosamente arroga, a fim de perpetuar – fazer durar – uma unidade que, pelo desvelar desse amor, seria irremediavelmente lacerada. Michèle pensa na morte do seu desejo, teme que este continue vivo no epicentro da sua amizade. Improvisa, por isso, um novo par, escolhe «[d]esistir do rosto, dos propósitos, / das palavras». Talvez essa recém-adquirida lucidez de saber que «[h]á sílabas assim» (FREITAS 2007: 69) – que se pode amar muito mais do que ser amada – justifique o gesto de Akerman de nos recusar um contracampo, minutos antes, quando Danielle a desampara, enredando-se noutra dança com um jovem rapaz. Fica-nos um plano fechado da face de Michèle. Clandestinamente, algumas emoções tolhidas evadem-se daquele rosto. Da tragicidade, resta um corpo que recua, que literalmente se vai retirando do plano, no momento final da longa-metragem (00h57m). Os seus passos são ensurdecidos pelo rumor do avião que rasga o céu sobre si. É isso: o céu, a quimera, tudo o que ela foi, foram rasgados; o boletim também (00h06m). Esta viagem (como tantas outras em que embarcamos) é só destino: dela, a protagonista não regressará nunca; o desencanto será irreversível, impossível de desfazer. Tudo isto aconteceu diante de si; as suas mãos atrás das costas (Fotograma 1).

E, no entanto, os pássaros chilreiam. Há vida depois desta morte. «Amo: volo ut sis»3. Compreendemo-lo: afinal, amar será querer que o outro simplesmente seja; “deixar o ser ser” – a liberdade, como posteriormente a definiria Heidegger4. Com que (outros) adjetivos qualificar esta forma de amar e de respeitar tão absoluta, tão totalizante? Eis o que me ocorre escrever: em Portrait d’une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles, está a sublimação estética do amor mais belo – aquele que subsiste (dura) como um fim em si mesmo; que é vontade desprovida de quaisquer egoísmos ou intenções de possuir o outro; que é templo para que quem se ama seja, livremente. A protagonista jamais ensaia qualquer gesto pigmaliónico5, não ousa moldar o universo de possibilidades que é Danielle à imagem de uma idealização sua (decerto compreenderia que fazê-lo seria a tentativa do impossível). Antes, imobilizar-se-á a contemplar uma dança da qual jamais fará parte, instigará outras, entrelaçará os dedos atrás das costas. Não são sintomas de quem chega tarde à própria pele, de quem se demora no exercício falível de interpretar quem é e o que sente. É tão só amar a essência do outro na sua plenitude. Aqui, Michèle não foi quase6: foi tudo. E o cinema de Chantal Akerman também: mais do que uma escola do ver, foi-é-será uma escola do ser.

Talvez consintamos, então, em legitimar aquela que falta ao liceu para ir ao cinema, em perdoar as fatídicas justificações de falta que Michèle forja. É a renúncia à claustrofobia que a escola inventa, por quem desconhece que o cinema poderá, por vezes, sufocar (e ainda bem) mais ainda7: é arte que obriga a procurar outros ares, que move a dançar ou a lutar – tanto faz, as diferenças serão ínfimas. A obra da cineasta belga testemunha-o: Akerman insiste em não desistir do rosto de Michèle, como não desiste de tantos outros semblantes humanos que asila na película – um gesto de quem terá sofrido a violência de jamais ler um lugar como seu, de se sentir cronicamente desvinculada da terra sob os seus pés. As histórias que cristaliza não se esgotam na narrativa ou na sua posterior montagem: estão ancoradas a uma perspetiva iniludivelmente talhada no ato de filmar, consciente do valor ético, moral e político que possui e que a «caméra-stylo»8, tão demiúrgica como a caneta de Michèle [«Elle est morte» (00h05m)], inscreve. Akerman persegue, assim, o real que crê merecer (e precisar de) ser enquadrado – um tempo suspenso, na década de sessenta, entre um futuro incerto (por realizar pelo ímpeto iconoclástico dos jovens) e um presente retraído e amedrontado pelas cicatrizes do passado [«Elle râse des murs» (00h29m). Michèle refere-se à mãe]. Toda a sua obra aparenta gesticular para essa ingerência.

Mais que estes indícios visuais, porém: há a voz – que é como dizer (e escrever) que há garganta, peito, vida. O cinema de Akerman não se demite de exigir um ensaio da escuta: aos dezassete segundos da experiência embrionária de sincronia de Dickson9, respondem, quase em tom de provocação, os sessenta minutos de Portrait d’une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles. O abismo entre Michèle e o mundo – uma sensação familiar que emanará da experiência íntima da cineasta (a conciliação da homossexualidade com a sua identidade judaica e com a mãe) – reverbera na dissociação entre o som e a imagem diegética. Akerman admite igualmente para si o direito de furtar vinis (00h16m), de se apossar da música e de a levar para onde tenciona: crê que dizer será também um meio crítico de mostrar. As músicas em off, desmembradas dos corpos que as vocalizam, constituem, deste modo, refrações não só do conflito que punge o âmago de Michèle, mas identicamente das normas cinematográficas instituídas que esta subverte.

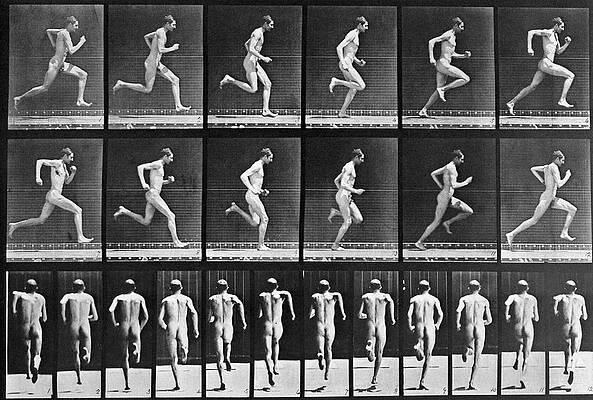

Subsiste, assim, na sua obra, a obstinação de contemplar na primeira pessoa – contemp(l)o: Chantal Akerman sabe que se trata de um cinema impreterível, extremo, que aproxima e desacelera aquilo que o olho nu não vê e, acrescentemos, não quis ver e que, de outro modo, iria perecer ignoto. Não será, portanto, displicente a indagação: «Vous avez déjà eu envie de mourir?» (00h25m), que Michèle profere diante dos corpos desnudados (Fotograma 2) – uma reminiscência dos ensaios fotográficos de Eadweard Muybridge que dissecavam a erótica do gesto humano (Fotograma 3). Um século depois, a câmara de Akerman reencarna o zoopraxiscópio: é justamente mecanismo de observação da vida no seu exercício, de auscultação do outro, que incessantemente atira sobre a realidade. Como modo de retaliação, e desvalidos pela falsa égide da tela, somos (felizmente) alvejados por outras tantas possibilidades de movimento, isto é, por insinuações várias de como (não) nos deveríamos deslocar na vida.

O cinema de Chantal Akerman é, por conseguinte, verbo, e nele sublima a sua essência de (com)templo – espaço de culto, de veneração, de homenagem que se presta à humanidade, tornando a sua existência tangível e permitindo-a tão-somente ser. Decerto, também Akerman precisaria deste cinema: a alteridade será sempre um veículo de descoberta de si mesmo. Estas películas consubstanciariam, como tal, uma extensão da cineasta, por mais que revisitá-las posteriormente pudesse significar padecer com essa “memória-lâmina incansável” (AL BERTO 2017: 169).

Mutilado o prefixo ‘com-’, resta-nos elidir uma letra: templo. O filme principia visualmente opaco, ilegível, insinuando-se somente a pulsação de um relógio a tocar: daí em diante, qualquer movimento subordinar-se-á ao tempo, à duração, num iniludível recalcar dos preceitos estéticos da Nouvelle Vague. «Por que razão durar é melhor que arder?» (1981: 31). Roland Barthes preferiria um sentimento efémero e vertiginoso (interdito, até) a qualquer emoção lânguida, dilatada no tempo. Para Michèle, no filme, imperaria o inverso. Se estes abandonam as copulativas, se afirmam a incompatibilidade irresolúvel de durar e arder, Chantal Akerman recupera-a, desafia a dicotomia estrutural que o seu próprio filme encerra: autoriza, na vida e no cinema, a possibilidade de durar e arder, intuindo as palavras que pronunciaria, décadas depois, Agnès Varda: «Life is not a dialetical idea, it’s a lived contradiction» (The Beaches of Agnès, 2008). Nas películas de Akerman, portanto, durar aparenta ser justamente a condição para arder: tal proposição será a negação de qualquer gesto de matar um sentimento antes do (seu) tempo. Esse sentir – o que há de mais humano – depende da devoção: apenas vive – arde – se for reverenciado.

A opção por um regime de «imagem-tempo» (DELEUZE : 1985), que esculpe a métrica dos filmes de Akerman, consubstanciará esse gesto de devoção; fundamentará, em parte, o espaço-limite em que se tenta situar a obra da cineasta belga, estruturalmente ambígua e inqualificável. A obra será (uma vez mais, à imagem da figura da mulher) periférica, dada a concomitante prossecução e distanciamento da Nouvelle Vague. Libertado o tempo do espartilho do movimento, o seu cinema da não-ilusão estilhaça, tal como o dos demais cineastas da nova vaga francesa, o sistema de «imagem-ação» que funda o cinema precedente. Portrait d’une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles é, a par de toda a sua obra, um universo de temporalidade própria. Akerman faz do ato de filmar um exercício de amor líquido: a partir da plasticidade da duração, fluida e sensível à natureza que abarca, ora dilata o tempo, em planos longos, contemplativos, ora o “humaniza”, tornando-o dispersivo, errante, vacilante, por meio de falsos raccords e de cortes irracionais. Tratar-se-á sempre, não obstante as distintas formas, de uma homenagem.

Por fim, Akerman filma como quem ora (KIERKEGAARD)10: não terá a pretensão de modelar o mundo, a vontade divina; quererá porventura esculpir aquele(s) que reza(m): mudar-se a si própria, reconciliar-se com alguma coisa (a sua homossexualidade, o judaísmo, a mãe, o valor da sua obra), ou até mudar aqueles que invadem e são invadidos (e evadidos) pelo seu olhar. Jamais poderemos coreografar milimetricamente os nossos sentimentos. Talvez por isso, o melhor seja mesmo conceder-lhes o tempo devido, saber que é preciso durar para arder.

Matilde Brazão

- O primeiro verso da música de James Brown (1965) desfaz o par de Michèle e Danielle, a qual parte para uma dança com outro jovem (ou melhor, outros jovens), no final do filme. ↩︎

- Na curta-metragem de Akerman intitulada Lettre d’un cinéaste (1984), reitera: «Pour faire du cinéma, il faut se lever». ↩︎

- Em latim, «Amo-te: quero que tu sejas» (tradução livre). Trata-se de um verso atribuído a Santo Agostinho por Martin Heidegger, numa carta a Hannah Arendt (1925). ↩︎

- A definição consta em A Carta sobre o Humanismo (1946). ↩︎

- Na obra de Ovídio intitulada As Metamosfoses (c. 8 d.C.), é narrado o mito de Pigmalião, que esculpe, em mármore, Galateia – uma mulher virtuosa, modelada a partir do ideal e contra o real – e se enamora da estátua. Vénus concede-lhe o desejo, permitindo que Galateia se metamorfoseie numa mulher com vida. ↩︎

- Sob os lençóis da cama, Michèle revela a Paul que apenas “quase” fizera amor e que nunca antes estivera desnudada contra um corpo nu de um rapaz. Seria a sua primeira experiência de plena intimidade (00h44m). Essa inexperiência ou insuficiência parece fazê-la hesitar, tolher-se, inicialmente. ↩︎

- No cinema, Paul implora a Michèle para abandonarem a sala pois que não consegue respirar (00h11m). ↩︎

- Termo concebido por Alexandre Astruc e indissociável do problema de autoria. ↩︎

- The Dickson Experimental Sound Film, realizada por William Dickson (1894/1985), terá sido a primeira experiência de sincronia de som e imagem. ↩︎

- A frase “The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays” é frequentemente atribuída a Søren Kierkegaard. ↩︎